活動報告

豊前小倉織研究会は、①小倉織の調査と研究 ②小倉織の制作 ③小倉織を広く伝える、の3つを柱にして活動しています。

小倉織工房見学+藍の絞り染めのお誘い

2025.11.16

2025年12月15日(月)10:00〜12:00豊前小倉織

「藍」は木綿によく染まり、小倉織にとってなくてはならない存在です。

今回は、木綿のハンカチを「絞る、挟む、畳む」など、さ

使うのはビー玉や輪ゴム、わた、洗濯ばさみなど身近にある道具をばかりです。針と糸は特別な場合を除いて使いません。

藍染めの不思議な色の変化や、絞り方で変わる柄のおもしろさを体

※小倉織について学ぶ時間もあります。

●日程 : 12月15日(木)10:00〜12:30

●定員 : 6名

●染める物 : 綿のハンカチ

●準備する物 : エプロン、または汚れてもいい格好でお越しくださ

※手袋はこちらで準備します。 ※上履きは工房のスリッパをお使いいただけますが階段などをスリッパで歩きにくい方はご自分の上履きをご持参ください

●参加費 : 3,800円 (材料費込+おみやげ付き)

●場所 : 豊前小倉織研究会工房(住所:北九州市小倉北区中津口1

●申込 : このホームページの「お問い合わせフォーム」からお願

https://www.buzenkokuraor

※工房は2階建てなので、階段の上り下りがあります。

※工房専用の駐車場はありませんので、近隣のパーキングをご利用くださ

皆さまのご参加をお待ちしております。

市丸小学校授業2025「小倉織を学ぼう」第2回

2025.11.10

今年も市丸小学校で5年生の皆さんに小倉織について3回の授業をさせていただきます。授業は2回目まで終わりました。1回目はいのちのたび博物館の上野晶子学芸員による「小倉織の歴史と小倉織の縞のデザイン」。2, 3回目は研究会による授業で、2回目の11月10日 (月) は、綿の実から糸ができるまでの学びと実践を行いました。

5年生の皆さんは、種から育てて収穫した和綿の実から外した綿を、太鼓のバチ2本で作った手作りの道具で種取りして、たくさんの綿を授業の前に準備してくれました。 種を取り除いたモコモコした綿をカーダーという繊維を整える道具に乗せて、何度も繰り返し梳かしていくときれいなふわふわの綿になります。それを細長い棒にちくわのように巻いて「じんき」という綿の筒を作ります。

全員が「じんき」を作ったら、大和先生が糸車で糸紡ぎする動きをしっかり見ながら説明を聞いて、いよいよ初めての糸紡ぎです! 右手で糸車の車輪を回しながらじんきを持った左手を後ろへ引いていくと、綿にヨリが掛かりながら引き出されて糸ができていきます。 ひとつの「じんき」を紡ぎ終えると、再びカーダーで綿を梳かして新しい「じんき」を作り、また糸を紡ぎます。 みんな真剣そのものでひたすらに紡ぎ続けてくれたので、難しかった糸車の右手と左手の動きもどんどんスムーズになって、子ども達の思いがこもった暖かい糸がたくさん出来上がりました。

今日紡いでもらった糸は、オリジナルのコースターの緯糸になります。 みんなの縞デザインを並べた経糸と種から作り上げた素敵な手紡ぎの緯糸で、どんなコースターができるか、とてもワクワクしますね ♪ (こめ)

2025年度北九州市民カレッジ第5回「小倉織を学び織ってみよう!」

2025.08.06

お一人お一人が前に出られて、作品への想いを伝えてくれました。

参加者20名の素直なお気持ちを聞き、私たちスタッフも、反省あり喜びもあり、来年に繋がる課題もいただきました。

小倉織を知っていただける大事な機会となっている市民カレッジに、また次年度も携われますように。(わた子)

2025年度北九州市民カレッジ「小倉織を学び、織ってみよう!」第4回

2025.07.11

7月11日(金)4回目の講座は

いよいよ織りの日です。

前回、皆さんがデザインした真田紐は

やはりご自分が染めた色を使う方も多く、個性豊か。

テーブルの上に糸をデザイン通りにならべて

順番に小さな織り機「mini小倉」に糸を通し

いざ!真田紐を織っていきます。

質問のある方にはマンツーマンでお答えしましたので

最初は戸惑っていた方も、ペースを掴まれると楽しそうに

すいすいと織られていました。

世界でひとつだけの真田紐たちは

皆さんそれぞれの雰囲気にどことなく似ていて

とても美しく魅力的な作品に仕上がりました。

次回、発表会が楽しみです。(mi)

2025年度北九州市民カレッジ「小倉織を学び、織ってみよう!」第3回

2025.06.27

6月27日(金)第3回目の講座は、前半に小倉織の特徴についての講義、後半はこれから受講生の皆さまそれぞれがご自分で織る真田紐のデザインをしました。

講義では主に糸の特徴について大和先生よりお話があり、普段はなかなか見ないと思いますがルーペ(拡大鏡)を使って糸の撚りがどうなっているのか、密度が他の布と比べてどのような違いがあるのか、縞模様は何段階の色調の変化からグラデーションが生まれるのかなど小倉織の特徴について学びました。

デザインデータは、前回2回目の講座で染色した糸+研究会で染めた糸を足して、全13色の糸を元にデータ表を作成し、デザインを考えました。

受講者の皆さま全員完成です。

次回はいよいよ織りです! (ひ)

2025年度北九州市民カレッジ「小倉織を学び、織ってみよう!」第2回

2025.06.13

6月13日(金)市民カレッジ小倉織講座の第2回は「天然繊維に触れる、染めについて学ぶ」です。

前半は糸や布など素材についての講義、後半はメインイベントの染色実習です。今回は藍(濃•中•淡3色)、茜(濃•淡2色)、緑(藍+玉ねぎ)、黄(玉ねぎ)の7色の糸を作るため、7つのグループに分かれて作業を進めます。

担当スタッフから糸を染める手順や注意点などの説明をうけた後、手袋とエプロン姿でさぁスタート!楽しそうな声ですぐに実習室が賑やかになりました。

例年そうですが、自分が染める色だけでなく、他のグループの染色の様子を自由に見学できるのもこの講座の良いところです。

出来上がりはご覧の通り、とてもきれいな色に染めることができました!染まった糸を見て満足げな様子の皆さんを拝見し、私達も嬉しい気持ちになりました。

次回は本日染めた糸と研究会が用意した糸も加えて13色の色糸で真田紐のデザインをします。皆さんのオンリーワンのデザインに出会えるのが楽しみです。(T子)

2025年度北九州市民カレッジ「小倉織を学び、織ってみよう!」第1回

2025.06.06

6月6日(金)いのちのたび博物館で、2025年度北九州市民カレッジ「小倉織を学び、織ってみよう!」全5回講座が始まりました。

今年もたくさんのご応募をいただき、ありがとうございます。抽選で選ばれた20名が受講されました。

第1回目の内容は、前半に小倉織の歴史の講義。後半は実技で、綿繰り・弓打ち・糸紡ぎ・機織りの体験をしていただきました。

糸紡ぎは例年一番難しかったとの感想が多い中、今年は一番楽しかったという受講生が数名いらっしゃったことが印象に残りました。

次回は、染色についての講義と実技です。(Y)

市丸小学校授業2024「小倉織を学ぼう」第3回

2024.11.28

今日はいよいよ子供達の紡いだ糸を使って織る日です♪ 教室に準備された2台の織機には第1回目の授業でにデザインした縞模様の経糸が通され、緯糸は2回目の授業で糸車を使って紡いだ糸を使います。 デザインした糸のかかった織機を見た子供たちはとても喜んで、早く織りたいね!とワクワクしていました!

織機の使い方、道具の使い方も熱心に聞いていて、研究会メンバーが数段お手本で織ったあとは5分交代で順番に織り進めてコースターを仕上げました。とてものみ込みが早い子供達は2、3回目の自分の織る順番が回ってくる頃には、すでにコツをつかみ、見守るだけでいい程の上達ぶりでした。

織り上がった長い布を研究会メンバーが1枚ずつコースターに分けて糸始末をしている間、大和先生から小倉織の歴史についてお話がありました。 日頃から地域の歴史や小倉織について学習している子どもたちは先生のクイズ形式の質問にもすぐに答えていましたね! 授業内に全ての工程を終了し、自分たちの織ったコースターを手に満面の笑みを見せてくれました。 早くお母さんに見せたい!おばあちゃんのところに行って見せる!先生、昼休みも織りたい!など小倉織の授業を楽しんでくれた可愛い子供達にほっこりでした。 今年も素敵な時間をありがとうございました。(ひ)

新道寺小学校授業2024「糸車をまわしてみよう!」

2024.11.22

1つの枝にたくさんのふわふわの実がついたワタの木を初めて見た子供達は大興奮! たくさん触って、ワタの実を枝から外し、ワタの中にある種の感触などを確かめてもらいました。

その後、種付きワタを使って綿繰り、弓打ち、じんき作りを体験してもらいました。特にワタと種が簡単に離れる綿繰りには子供たちだけでなく先生からも驚きの声が(笑)

一本の帯(約500g)を織るにはどのくらいのワタが必要かを当てるクイズでは、計りの上に山のように積まれたワタを見て子供たちは目を丸くしていました。

糸車での紡ぎの体験はみんなとっても上手!! 小さな手で糸車をゆっくり回しながら糸ができていきます。 目をつぶってたぬきになったつもりで糸車の回る音を聞いてもらいました。教科書に「きーからから、きーころころ」と書かれている糸車の音は子供たちにはどのように聞こえたでしょう。 小学一年生の理解力、手先の器用さは、私の想像を遥かに超えていました。

何にでも興味を持って好奇心旺盛な小学生パワーを感じた一日でした。

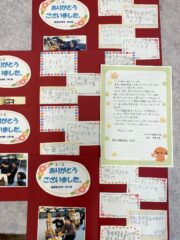

先日写真入りのお手紙を皆さんからいただきました。「あの帯を織ってみたいです」「糸つむぎが楽しかった」「わたの種を取るのが面白かった」とたくさんの感想を頂きました。 私達もとても楽しかったです。 ありがとうございました!(T子)

市丸小学校授業2024「小倉織を学ぼう」第2回

2024.11.15

1回目はいのちのたび博物館の上野晶子学芸員が講師となって、小倉織の歴史と小倉織のコースターを織るための縞のデザインをしました。

11月15日(金)に研究会が2回目の授業を行いました。前回の授業で小倉織の歴史について学んだ子ども達、今回は綿から糸ができるまでの工程にチャレンジしました。

クラスのみんなで和綿を種から育てて収穫し、太鼓のバチ2本で作った綿の種取り道具を使って事前に種を外してくれていました。子供たちが考えたこの道具は2本のバチをしっかり括り付けてそれぞれを反対方向に回し、その隙間に送り込んだ綿の実から種を外すという優れものです。

子供たちから種取りの苦労話を聞いた後、工房から持って行った昔の人が考えた綿繰り機で種取りの実演をすると、「すごい!」「これ欲しい!」と歓声が上がりました。苦労して種取りをしたからこそわかる道具の便利さです。

綿繰り機で種を外した綿を弓で打ってふわふわにし、糸を紡ぐための「じんき」という綿の筒を作るまでの工程を学んだ後は、早速実習開始です。

綿をふわふわにする工程は弓ではなくカーダーという道具を使います。種取り綿をカーダーに乗せて何度も繰り返し繊維を整えていくときれいな綿ができます。最初は綿と道具の扱い方に苦戦していましたが、すぐにコツをつかんで上手になり、出来上がったきれいなふわふわの綿を丁寧に巻いてじんきをたくさん作りました。

じんきが出来たら、ついに糸車を使い糸を紡いでいきます。まずは実演。大和先生が魔法のように紡ぎ出す動作に、子ども達の眼差しは、まばたきをしないほど真剣でした。私達もドキドキ。

じんきを持って糸車の車輪を回すと、じんきにヨリがかかり1本の糸になっていきます。戸惑いながらも「楽しい!」の気持ちで一所懸命に紡ぐ子ども達の姿に、初心を思い出しながら指導にあたりました。

紡ぎつつ、じんきも作り、短い時間ながらも良い糸をたくさん紡げました。

次回は織りに入ります。紡いだ糸が、1段1段重なったらどんな表情の布が出来るかな?

楽しみです。(わた子&こめ)